日本の伝統技術が次々と機械化されていく中、手作業によって美しい印章を生み出し続けている職人がいます。

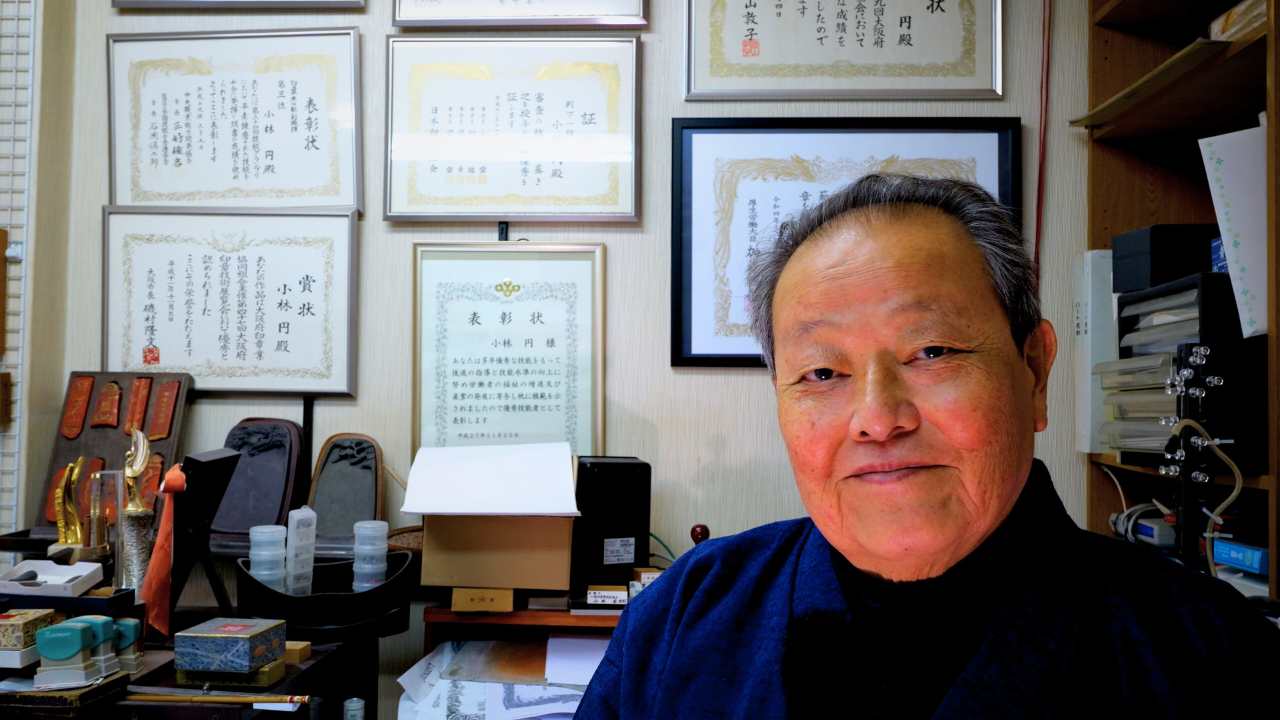

その一人が、小林遊心堂の小林圓佳(こばやし まどか)さんです。小林さんは、手書き・手彫りにこだわる、いまでは貴重な印章職人の一人として活動されています。

小林さんは、伝統的な書道にとどまらず、印章彫刻の世界へも果敢に挑戦し、独自の書体「京円(きょうまどか)」を生み出しました。

「変わらないもの」と「変えていくもの」。この両方を大切にしながら、伝統の中に新しさを取り入れ、日々の制作に向き合っていらっしゃいます。

今回は、小林遊心堂の取り組みを通して、小林さんの職人としての信念、印章文化のこれから、そして世界へと視野を広げる挑戦について、じっくりとご紹介していきます。

お客さんとの繋がり・信頼が第一

小林さんはお客さんの名前を聞いた際に、その場で篆書体や印書体など、複数の書体を即座に描き示すことで、

完成後のイメージを具体的に伝え、納得していただけるよう努めているそうです。

過去には、お客さんが長年使ってきた判子を持ち込み、それに見合う印章の製作を依頼されることもあったそうですが、

そのような依頼に対しても決して否定せず、様々な提案をしながら一人ひとりと向き合い、信頼関係を築いているそうです。

本来であれば私たちがお礼を申し上げる立場なのに、逆にお客さんの方から

「ああ、いいもんできたな、ありがとうございます」と言っていただけることが多いと話しています。

また、町会の催しなどの地域活動にも積極的に参加し、地域住民との繋がりを深めており、

その取り組みが新たなお客さんとの出会いにも繋がっているそうです。

機械では再現できない「手書き・手彫り」のこだわり

現在、多くの印章店ではパソコンでデザインし、機械で製作するのが主流となっています。

しかし、小林さんはすべてアナログで文字を描き、職人の技を存分に発揮しています。

小林さんは「私はちょっと人間が時代遅れなんで、パソコンが使えずにすべてアナログで自分で書いたものを使っています。

逆にそれが差別化になっていて、魅力になっていると自分では思っています」と語っています。

「パソコンのフォントでは表現できない、人の温かみがある」

手作業だからこそ生まれる独特の味わい、それが小林さんの技術の真髄です。

さらには、顧客の希望に応じて完全手彫りにも対応しており、丁寧な仕事を重視しています。

そのような職人が減少しているため、仕事は増加傾向にあるそうです。

日本の文化を世界へ──印章の新たな可能性

小林さんは「本当に日本の文化に値打ちを感じてお金を出してくださるのは、今は外国の方が多いのではないでしょうか」と語っています。

これまで日本の伝統的な印章文化(実印という制度)は日本にしか存在せず、海外での市場開拓が難しいとされてきました。

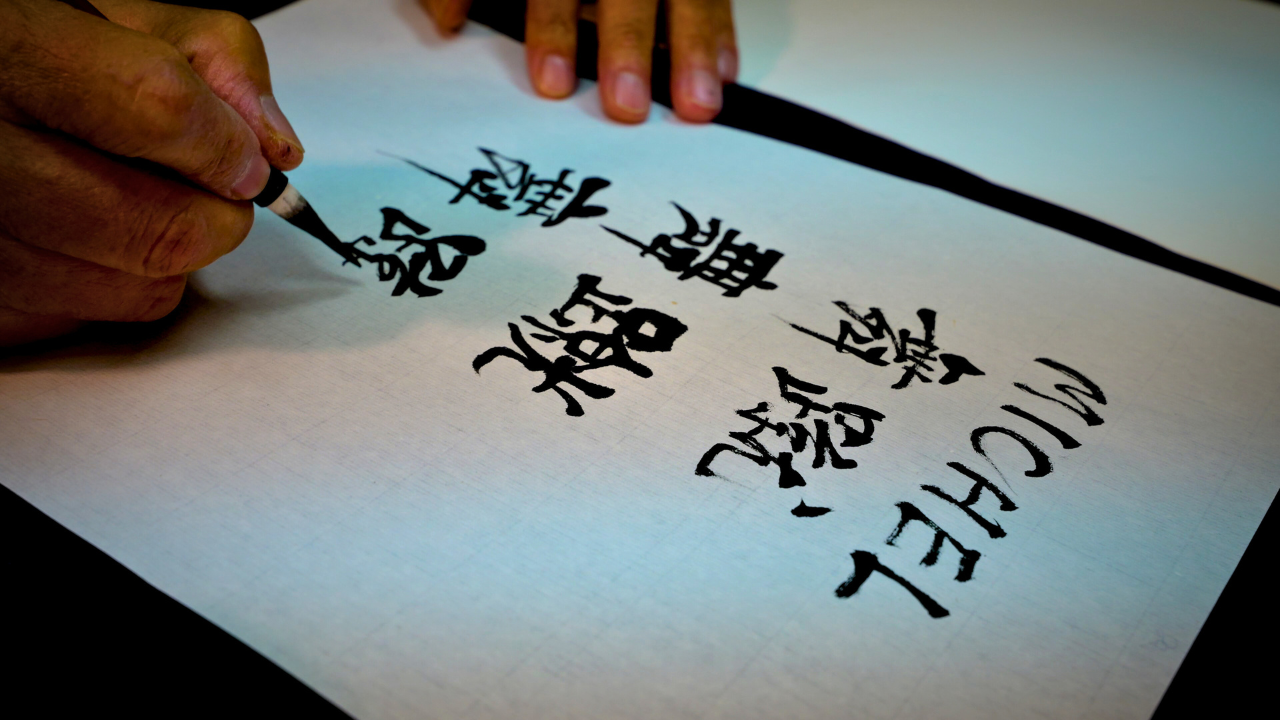

その中で小林さんは「外国人の名前を漢字で表現する」という発想により、

世界に日本の文字文化を広める方法を模索しているそうです。

例えば、トレーナーやTシャツに日本語で外国の方の名前を当て字にして書いてみる。

「マイケル」を「舞蹴」、「エミリー」を「絵美里」といったように、

日本語の美しさや奥深さを活かしたデザインに変えることで、外国の方にも親しみやすい形で表現しようとしています。

また印章そのものだけでなく、落款(らっかん)や篆刻(てんこく)といった日本の伝統技術を応用し、

海外向けのアート作品やコラボレーション商品を展開する計画も進めており、

日本の文化を世界へ広める取り組みを行っています。

まとめ

小林さんは、手書き・手彫りの技術にこだわりながらも、日本の文字文化を世界へ広めるために新たな挑戦を続けています。

小林遊心堂の取材を通して、小林さんの

顧客への真摯な思い、日本の文化と文字に対する深い愛情、日本文化を広げたいという気持ち

が強く伝わってきました。

伝統を守りながらも、常に新しい可能性を模索し、自身の技術を通して日本の美意識を世界に広げようとするその姿勢は、

多くの人々に感銘を与えるのではないでしょうか。

<店舗情報>

小林遊心堂

〒558-0032 大阪府大阪市住吉区遠里小野5丁目22−17

営業時間:10:00-18:00

定休日:土曜、日曜

TEL:06-6698-3739